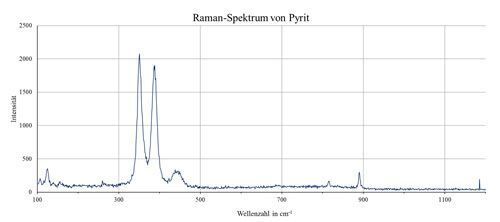

Der Raman-Effekt wurde 1923 theoretisch vorhergesagt, aber erst 1928 von dem indischen Physiker C.V. Raman nachgewiesen, wofür er schon 1930 den Nobelpreis für Physik erhielt. Bei der Raman-Spektroskopie wird monochromatisches Laserlicht von einer Probe zurückgestreut, und ein winziger Teil dieses Streulichtspektrums wird auf seine Wellenlängenänderung und seinen Intensitätsverlust hin analysiert.

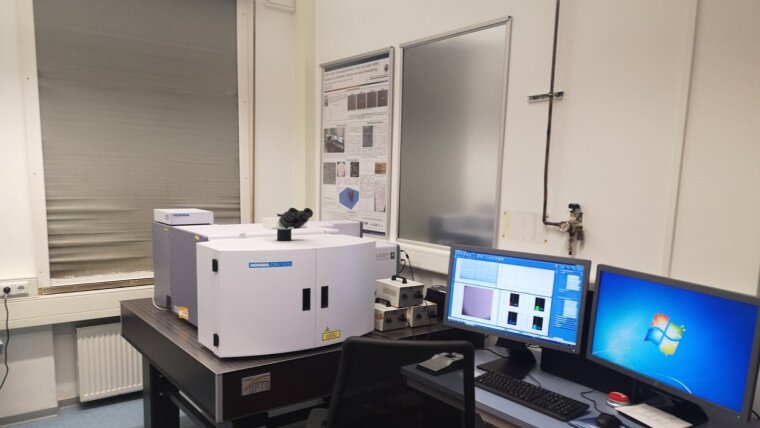

Seit Juni 2016 betreibt der Lehrstuhl für Allgemeine und Historische Geologie am IGW ein Raman-Labor, in dessen Mittelpunkt ein Horiba VIS-NIR LabRAM HR Evolution steht.

Das Gerät ist mit vier leistungsgeregelten Lasern (458, 532, 633 und 785 nm), fünf Olympus-Objektiven (5x, 10x, 20X, 50X 100X, Kalibrierungsobjektiv), einem Spektroskop mit 800 mm Brennweite und einem hochempfindlichen frontilluminierten EM-CCD (400-11nm) in einem Peltier-gekühlten Detektor ausgestattet. Der motorisierte xyz-Tisch ermöglicht eine präzise Probenpositionierung und konfokale 3-D-Messungen mit einer räumlichen Auflösung von etwa 1 µm in x, y und z; das SWIFT-Mapping-Modul ermöglicht die schnelle Kartierung großer Flächen. Die spektrale Auflösung hängt von der Wellenlänge des verwendeten Lasers und der Gitterauflösung ab, die zwischen 600 und 1800 Linien/mm wählbar ist, und beträgt etwa 0,5 bis 0,2 cm-1.

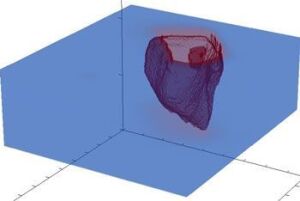

Die auf zwei große Bildschirme verteilte Workstation ist mit der interaktiven, grafisch orientierten Software LabSpec6 ausgestattet, die mit der KnowItAll-Spektraldatenbank zur Phasenidentifikation und multivariaten Spektrenanalyse verknüpft ist. Ein integriertes Modul bietet mehrere 3D-Darstellungen von Volumen und Oberflächen an. Soft- und Hardware ermöglichen eine schnelle Kalibrierung, eine motorisierte Steuerung vieler Hardwarekomponenten und, falls gewünscht, einen weitgehend automatisierten Betrieb.

Das Instrument steht auf einem stabilen, passiven optischen Tisch im Untergeschoss des Instituts und ist aufgrund seiner vollständigen Kapselung in die Laserklasse 1 eingestuft.

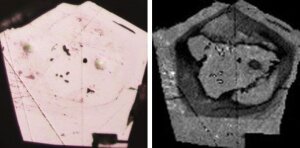

Das rückgestreute Raman-Signal (<1% der eingestrahlten Energie) wird gefiltert und sein Spektrum in einem Spektroskop mit hoher Brennweite (800 mm) gespreizt. Das Mikroskop mit Objektiven bis zu 100x ermöglicht eine hohe räumliche Auflösung. So können Proben bis zu einer Größe von 1 µm wiederholt angefahren und beleuchtet werden. Wenn das Mineral zumindest halbtransparent ist, können auch dreidimensionale Datenwürfel erzeugt werden. Unebene Oberflächen werden erkannt und kompensiert.