Tag 2: Ainsa-Becken

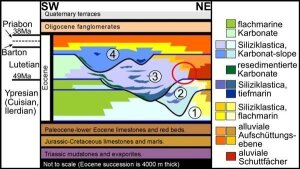

Abb. 2.1.1: Stratigraphisches Skizzenprofil des Aufschlusses 2.1.

Picture: C. HeubeckStop 2.1: Turbidite in einem Bachanschnitt bei Fosado

Tim Derwel

Ein Prallhang am Rande eines der zahlreichen Bäche, die dem Rio del la Nata zufließen, etwa 12 km östlich von Ainsa, erschließt eine etwa 7 m mächtige, horizontal lagernde Sandstein-Mudstone-Wechselfolge der Yeba-Formation (Ilerdian; frühes Eozän).

Die grauen Litharenite sind gradiert und haben variable Mächtigkeiten bis zu 20 cm (Abb. 2.1.1.) Mächtige Bänke sind intern meist massiv und weisen an ihrer Basis Schleifmarken, "Ball-and-Pillow“ Strukturen und Rippel auf (Abb. 2.1.2., 2.1.3.). Geringmächtige, feinkörnige, schwach verfestigte Sandsteinbänke sind laminiert, dünnen seitlich aus oder werden erodiert. Sie sind von zahlreichen Störungen geringen Versatzes unterbrochen. Schleifmarken weisen auf eine Haupttransportrichtung nach Nord-Nord-West (320°) hin. Hangende Mergel (Mudstones) mit einer Mächtigkeit von < 2 m sind ebenfalls durch zahlreiche kleinere Störungen engständig zerschert. Eine dünngebankte Sand-Mergel-Wechsellagerung am Top des Prallhangs scheint dagegen nicht deformiert. Zwischengelagerte graue Mudstones scheinen massiv, bestehen aber (nur stellenweise zu erkennen) wesentlich aus halbverfestigten Intraklasten von Schlammgeröllen und –fetzen in einer Matrix von nahezu identischer Zusammensetzung, sind also Intraklast-Konglomerate.

Abb. 2.1.2: Ball-and-pillow-Strukturen an der Basis eines turbiditischen Sandsteins

Image: C. HeubeckDer Aufschluss zeigt eine Vielzahl von Tiefwasser-Sedimentationsprozessen: Die sedimentären Strukturen der liegenden, prominenten, gut verfestigten Sandsteinbänke (Tabc) weisen auf einen episodischen, moderat erosiven turbitidischen Sedimenteintrag ohne Modifikation durch kontinuierliche Strömung oder Wellenschlag hin. Die laminierten und dünngebankten deformierten Mergel (Mudstones) scheinen dagegen eher Ergebnis einer distalen Prodeltasedimentation, durch welche Suspensionsfracht kontinuierlich an einem Hang bis zur Überschreitung des kritischen Winkels (angle of repose) abgelagert wurde. Die Intraklast-konglomerate lassen sich aus verdünnten debris flows an submarinen Hängen, eventuell in einem Prodelta-Bereich, ableiten.

Abb. 2.2.1.: Aufschlussfoto in mergeligen Turbiditen nahe der Atiart-Überschiebung südlich des Bergzugs Peña Montañesa.

Image: C. HeubeckStop 2.2: Die Atiart-Überschiebung

Nahe des Dorfes Atiart, südlich des Bergzugs Peña Montañesa, stehen deltaische Mergel, Silt- und Sandsteine der Yeba-Formation (Ilerdian; frühes Eozän) an. Diese werden in einer Ost-West streichenden, isoklinalen Antiklinale mit steil fallenden Schenkeln deformiert und entlang einer Aufschiebung von fossilreichen Kalken des Alveolina Limestone überlagert. Diese Störung ist durch dunklen, dickitführenden (Al2Si2O5(OH)4) Ton markiert. Die Orientierung der Aufschiebung im Kartenmaßstab lässt erkennen, dass sie zwei Überschiebungsblätter verbindet und deshalb eine laterale Rampe darstellt. Der Versatz an dieser Rampe beträgt nicht mehr als 5 km.

Abb. 2.3.1. Aufschlussphoto (links) und Skizze (rechts) mehrerer synsedimentärer Abschiebungen. Man beachte die schaufelförmige Abrissfläche zu Füßen von Pau Arbues und die fächerförmige Spreizung der Bänke rechts im Bild, welche auf eine Verkippung der Schichtung während der Sedimentation hinweist. Solche Prozesse und Geometrien sind charakteristisch für übersteilte, allmählich rutschende Prodelta-Ablagerungen.

Picture: Maximilian KunstStop 2.3: Barranco de la Sorda

Maximilian Kunst

In einer kleinen Schlucht ca. 11 km ene Ainsa, von der Landstraße entlang eines Feldrains zu erreichen, stehen ostwärts fallende, feinkörnige, stark foraminiferenführende (Nummulites, Globigerina) Sandsteine eines nach Nordwesten progradierenden eozänen Deltas an.

Der hohe Anteil benthischer Foraminiferen spricht für ein Ablagerungsmilieu in flachem Wasser; der hohe Artenreichtum und Großwuchs mancher Exemplare zeugen von einem sehr guten Nahrungsangebot. Planktonische Foraminiferen wie Globigerina dagegen lassen auf eine Verbindung zu einem offenen, großen, möglicherweise ozeanischen Wasserkörper schließen.

Die Schalen sind gut erhalten und präferentiell in kleineren, tellerförmigen, flachen Senken im schlammig-sandigen Untergrund angereichert, was auf einen kurzen Transportweg in einer niedrigenergetischen Strömung hinweist. Die Ablagerungen repräsentieren deswegen warmes und flaches Wasser in Küstennähe, möglicherweise eine Seegraswiese, welche das hohe Nahrungsangebot bereitstellen konnte.

Wenige 100 m weiter östlich dieses Aufschlusses, über einen undeutlichen Fußpfad zu erreichen, stehen an einem steilen, vegetationsfreien Anschnitt der Barranca de la Sorda hellgraue schräggeschichtete Sandsteine und Siltsteine an, die durch mehrere steil fallende Abschiebungen voneinander getrennt sind (Abb. 2.3.1). Schichten des Hangendblocks sind engstehend gefaltet und weisen Rutschungen (slumps) im halbverfestigten Sediment auf.

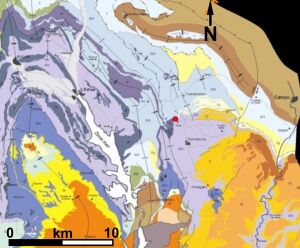

Abb. 2.4.1: Position des Stops 2.4 bei Charo (roter Punkt). Der rot umrandete Bereich markiert in etwa den Bereich, der in der Panoramaaufnahme in Abb. 2.4.2. abgebildet ist. Farbkodierung der Karte: a: tiefmarin, b: flachmarin, c: fluvio-deltaisch, d: fluviatil und alluvial, e: Pena Montanesa-Überschiebung

Picture: Arbués and Corregidor, 1995Stop 2.4: Aussichtspunkt bei Charo

Paul Fugmann

Etwa 1 km nördlich von Charo, einem Dorf ca. 9 km se von Ainsa, stellt sich der Gesamtzusammenhang der geologischen Entwicklung des nordöstlichen Ainsa-Beckens in einem Panorama Richtung Osten dar (Abb. 2.4.1). Pau Arbués erklärte uns hier die komplexen Beziehungen zwischen der Beckenentwicklung und syntektonischer, faziestypischer Sedimentation.

Südlich des Ortes Rañin erstreckt sich der Vallòn del Pinar. Der Top der Bergkette am östlichen Horizont besteht hauptsächlich aus Konglomeraten und Sandsteinen von ca. 800 m Mächtigkeit. Diese sind Teil eines fluviatilen und alluvialen Systems des mittleren Eozän (Lutetian) mit Fließrichtung WNW. In dieser Bergkette gehen die Konglomerate (Abb. 2.4.1, links im Bild) in deltaische, dünn- bis dickbankige Sandsteine (Mitte) und weiter WNW in hangbezogene, feingeschichtete tiefmarine Mergel und Tone (Abb. 2.4.1, rechts) über. Letztere wurden von WSW nach NE als Turbiditströme in das Ainsa-Basin transportiert. Gleichzeitig wurde durch die Auffaltung und Heraushebung der Mediano-Antiklinale im Norden eine topografische Erhöhung geschaffen, welches im frühen Eozän (Cuisian) eine flachmarine, schelfnahe und dünn- bis dickbankige siltig-sandige-Wechselfolge nördlich von Charo verursachte und die Schüttung der Turbidite nach Nordwesten abdrängte.

Somit repräsentiert diese Abfolge den Wechsel von mehreren kleineren pro- und retrogradierenden Phasen des Delta-Systems des östlichen Ainsa-Beckens im Zusammenwirken mit tektonischer Heraushebung, erhöhter Subsidenz und resultierender Transgression.

Der zweite Zyklus der Ainsa-Beckenentwicklung (Abb. 2.4.3) ist durch deltaische Progradation geprägt. Den Beginn des dritten Zyklus markiert ein abruptes Rückschreiten der Deltafront und eine rasche Verlagerung der Hangsedimente küstenwärts. Hierfür ist wahrscheinlich eine weltweite Transgression und die lokale erhöhte Subsidenz des Ainsa-Beckens mit stärkerer Heraushebung im Westen und Süden verantwortlich. Durch diese Versteilung des Beckenrandes gehen die deltaische und flachmarine Ablagerungsräume des dritten Zyklus innerhalb kurzer Entfernungen in hang- und tiefmarine Ablagerungen über (Bakke et al., 2008; Arbués et al., 2011).

Abb. 2.4.2: Vereinfachtes geologisches, interpretiertes Panorama bei Charo; Blickrichtung Osten.

Image: P. FugmannAbb. 2.4.3: Vereinfachter Profilschnitt der vier diskordant getrennten Sedimentabfolgen des Ainsa-Beckens entlang der Streichrichtung. Rot markiert ist die geologische Position des Übersichtsfeldes bei Charo am Ende des zweiten und zu Beginn des dritten Beckenzyklus (verändert nach Pickering und Corregidor, 2005).

Picture: Pickering und Corregidor, 2005Der zweite Zyklus der Ainsa-Beckenentwicklung (Abb. 2.4.3) ist durch deltaische Progradation geprägt. Den Beginn des dritten Zyklus markiert ein abruptes Rückschreiten der Deltafront und eine rasche Verlagerung der Hangsedimente küstenwärts. Hierfür ist wahrscheinlich eine weltweite Transgression und die lokale erhöhte Subsidenz des Ainsa-Beckens mit stärkerer Heraushebung im Westen und Süden verantwortlich. Durch diese Versteilung des Beckenrandes gehen die deltaische und flachmarine Ablagerungsräume des dritten Zyklus innerhalb kurzer Entfernungen in hang- und tiefmarine Ablagerungen über (Bakke et al., 2008; Arbués et al., 2011).

Stop 2.5: Panorama nw von Palo

Tim Derwel

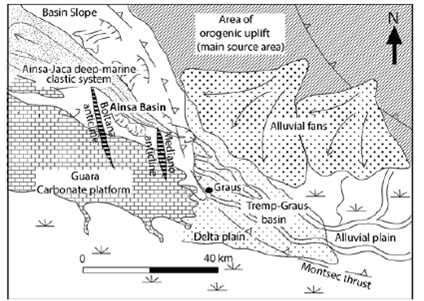

Ein Aussichtpunkt auf einer steinigen Forststraße ca. 1 km nw des Dorfes Palo bietet einen Einblick in die Stratigraphie und Struktur der prominenten Mediano-Antiklinale, die eine wesentliche Rolle in der Entwicklung des Ainsa-Beckens spielt, und die Hauptthema des folgenden Vormittags (Tag 3) sein wird.

Die Mediano Antiklinale begrenzt das Ainsa-Becken im Osten. Sie bildete sich synsedimentär, d.h., sie entstand gleichzeitig mit der Ablagerung der sie umgebenden und hangenden Sedimente (Abb. 2.5.3.) ab etwa 52 Ma und mit einem deutlichen Entwicklungsschub um 42 Ma. Im späten Eozän bildete die Mediano-Antiklinale ein positives paläogeographisches Element, welches den siliziklastischen Eintrag aus den terrestrischen Sedimentationsräumen des im Osten gelegenen Tremp-Graus Becken in das Ainsa Becken weitgehend abschirmte, so dass sich dort zeitgleich tiefmarine Sedimente bildeten.

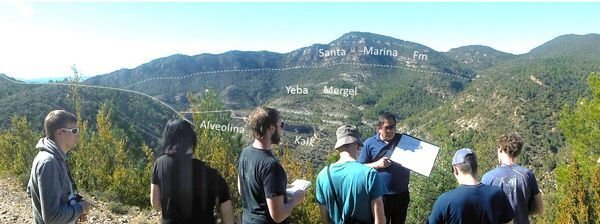

Abb. 2.5.1.: Übersicht Anfahrt (rot) und Blickwinkel von Abb. 2.5.2.

Picture: Google MapsDie ost-vergente Mediano-Antiklinale misst etwa 20 x 9 km und besteht im wesentlichen aus drei Schichteinheiten (Abb. 2.5.2.): Der Kern der Antiklinale besteht aus triassischen Rotsedimenten mit Evaporiten, überlagert durch den Alveolina-Kalk des Ilerdium, benannt nach den in ihm auftretenden Großforaminiferen. Darüber folgen mächtige Mergel der Yeba-Formation, überlagert durch Kalke der Santa Marina-Formation. Diese Schichtabfolgen repräsentieren unterschiedliche Meeresspiegelstände: Die Santa-Marina Formation sowie der Alveolina-Kalkstein sind flachmarine, regressive Bildungen; die Yeba-Formation ist transgressiv.

Abb. 2.5.2: Stratigraphisch-struktureller Querschnitt durch die Mediano-Antiklinale, betrachtet vom rot markierten Punkt der Abb. 2.5.1.

Image: C. HeubeckAbb. 2.5.3.: Paläogeographische Rekonstruktion des Ainsa-Beckens während des Lutet. Die Mediano-Antiklinale schirmt die westwärts gerichtete Sedimentation ab und leitet sie um.

Picture: Dreyer et al. 1999Literatur, Tag 2

Arbués, P., Butillé, M., Marzo, M., 2011. Exploring the relationships between deepwater and shallow-marine deposits in the Aínsa piggy back basin fill (Eocene, South-Pyrenean Foreland Basin ). Geo-Guias 8.

Bakke, K., Gjelberg, J., Agerlin Petersen, S., 2008. Compound seismic modelling of the Ainsa II turbidite system, Spain: Application to deep-water channel systems offshore Angola. Mar. Pet. Geol. 25, 1058-1073. doi:10.1016/j.marpetgeo.2007.10.009

Zurück zur Übersicht