Tag 5: Aufbau der Südpyrenäen: Die Rio Esero-Traverse

Rio Esero Traverse

Überblick

Zahlreiche Flusssysteme, die am Pyrenäenhauptkamm ihren Ausgang nehmen und ins Ebrobecken entwässern, bilden mehr oder weniger lineare, Nord-Süd verlaufende Einschnitte. Tag 5 der Exkursion führte uns auf eine Traverse entlang eines dieser Flusssysteme, das des Rio Esero östlich von Ainsa, und führte uns von oligozänen Konglomeraten bis zu paläozoischen Metasedimenten.

Stop 5.1: Morillo del Liena

Ca. 28 km östlich von Ainsa liegt unmittelbar östlich der N-260 das Dorf Morillo de Liena in einem kleinen Talkessel, der einer ausladenden Schnellstraßenkreuzung Platz bietet.

Abb.: 5.1.1: Panorama der Region um Morillo de Liena

Image: C. HeubeckDer Talkessel wird von Turbiditen des Cuisian (unteres Eozän) unterlagert, welche wiederum von der Fm. Pena Montanesa unterlagert werden. Diese bilden Teil des Tremp-Graus Becken, welches nahezu gleichzeitig zum Ainsa Basin gefüllt wurde. Somit sind diese Einheiten altersmäßig und faziell mit denen des Ainsa-Beckens vergleichbar. Weiter südlich wird der Talkessel von hochaufragenden, extrem mächtigen alluvialen Konglomeraten des Tremp-Graus Beckens überlagert. Nordwestlich von Morillo de Liena stirbt die Cotiella-Überschiebung in einer spektakulären Kofferfalte aus (Abb. 5.1.2).

Abb. 5.1.2: Stirn der südwärts gerichteten Cotiella-Überschiebung im Profil; Blickrichtung West. Diese enge Falte ist in Abb. 5.6.3. ganz links abgebildet.

Image: C. HeubeckStop 5.2: Trinkwasserspeicher nördlich von Morillo de Liena

Tim Derwel

Ca. 1 km nördlich von Morillo de Liena stehen an einer kleinen Landstraße oberhalb der N-260 steil fallende, rhythmisch wechselgelagerte kretazische Kalke und Mergel an, die reich an Muscheln, Seeigeln und Foraminiferen sind (Abb. 5.2.1).

Abbildung 5.2.1: Steil einfallende kretazische Kalkmergel.

Picture: C. WagnerAbbildung 5.2.2: Detail der Kalk-Tonstein-Wechsellagerung nördlich von Morillo de Liena. Ist dies diagenetische Sammelkristallisation aus einem ursprünglich homogenen Mergel ?

Image: C. HeubeckDie hellgrauen, mittelbankigen Mikritbänke zeigen konkretionäre, unregelmäßig gewellte Top- und Basisflächen, wahrscheinlich aufgrund von frühdiagenetischer Sammelkristallisation im Kalkschlamm (Abb. 5.2.2). Wellenrippel oder Schrägschichtung fehlen. Die mergeligen Zwischenlagen sind entweder ebenfalls frühdiagenetischer Entstehung oder primär. Falls so, weisen sie möglicherweise auf rhythmische Klimaschwankungen hin. Die gleichmäßig feine mikritische Korngröße, die Fossilführung und regelmäßige Lagerung legt einen offen-marinen, mittleren Schelf mit mäßiger bis geringer Strömung und guter Durchlüftung nahe.

Abb. 5.3: Blick westwärts über die Brücke in Santa Liestra.

Image: C. HeubeckStop 5.3: Brücke über den Rio Esero in Santa Liestra

Südlich des Dorfes Morillo del Liena durchquert die A-139 entlang einer tief eingeschnittenen Schlucht über ca. 10 km Länge mächtige Konglomerate und dickbankige Sandsteine des Tremp-Graus Beckens, die im folgenden Stopp näher beschrieben werden. Die Basis dieser Einheiten ist gut von der Brücke des Dorfes Santa Liestra zu sehen (Rafting-Anlegestelle), wo graue, feinkörnige Turbidite von Sandsteinen in Prodelta- und Deltafazies überlagert werden (Abb. 5.3.1). Diese sind die distalen Äquivalente der wenig weiter nördlich anstehenden alluvialen Konglomerate.

Abb. 5.4.1: Mächtige eozäne Konglomerate des Tremp-Graus Beckens

Image: C. HeubeckStop 5.4: Eozäne fluviatile Konglomerate des Tremp-Graus Beckens

Entlang der A-139 von Santa Liestra nach Morillo de Liena stehen mächtige, undeutlich dickgebankte, klastengestützte eozäne Konglomerate mit gut gerundeten, eingeregelten, bis zu kopfgroßen Klasten an (Abb. 5.4.1, Abb. 5.4.2).

Die gute Rundung der Klasten und ihre stark variierenden Größe weisen auf einen hochenergetischen fluviatilen Transport und Ablagerung in seitlich wandernden Rinnen und Barren eines verflochtenen Stromes an. Die schwache, nach Nordosten gekippte Klastenlängsachseneinregelung zeigt Transport nach Südwesten. Diese Fazies findet ihr modernes Äquivalent im (von fluviatilen Geomorphologen gut untersuchten) Flussbett des Rio Cinco bei Ainsa (Abb. 5.4.3).

Abb. 5.5: Links: Upward-coarsening, upward-thickening Sandschüttungen zwischen grauen Ton- und Siltsteinen eines (oberen) Prodeltas, überlagert von gelben kreuzgeschichteten Sandsteinen der deltaischen Mündungsbarre und der unteren fluviatilen Überflutungsebene. Rechts: Große ball-und-pillow-Deformationsstrukturen einer Sandsteinbank des oberen Prodeltas.

Image: C. HeubeckStop 5.5: Progradierender eozäner Deltakomplex

Andreas Jakobi

Der Straßenaufschluss östlich der A-139 und ca. 8 km nördlich von Santa Liestra wird dominiert von bis zu ca. 2-4 m mächtigen, intern schräggeschichteten Sandsteinbänken aus Fein- bis Mittelsandsteinen und zwischenlagernden grauen Tonsteinen, die zahlreiche große, mehrheitlich extensionale Soft-sediment-Deformationsstrukturen enthalten. Diese Ablagerungen repräsentieren wohl den Übergang eines Prodeltas zu einer Mündungsbarre (delta-mouth bar). Die abrupten lithologischen Wechsel zeigen möglicherweise kurzperiodische Meeresspiegelschwankungen vor dem Hintergrund eines konstanten Sandeintrags an.

Stop 5.6: Die Campo Brekzie (Ésera-Schlucht)

Lukas Gander

Folgt man der N-260 von Campo aus etwa 4 km Richtung Norden, gelangt man in die Ésera-Schlucht entlang des gleichnamigen Flusses. Dies ist eine gewundene, schmale, ausgesetzte Straße. Unsere zwei Fahrzeuge zwängten sich in die - in unserer Erinnerung - einzige Parkmöglichkeit nahe des nördlichen Schluchtausgangs. Vorsicht beim Öffnen der straßenseitigen Fahrzeugtüren !

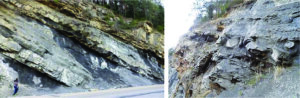

Die Schluchtwände erschließt die Campo-Brekzie der Oberkreide (Santon - Maastricht), die diskordant die Kreide-Karbonate der Cotiella-Überschiebungsdecke überlagert (Campo-Diskordanz; López-Mir et al. 2014). Sie besteht aus monomikt karbonatischen, konglomeratischen Brekzien. Individuelle Schüttungen erreichen mehrere Zehner Meter Mächtigkeit (Abb. 5.6.1).

Abb. 5.6.1a, b: Die Campo-Brekzie entlang der N-260 in der Ésera-Schlucht, nördlich vom Campo.

Image: C. WagnerDie Klasten von ungewöhnlicher Größe (bis zu mehreren 100 m Länge !) sind überwiegend kantig und grau (Abb. 5.6.1b). Sie sind in einer den Klasten ähnlichen, karbonatischen Grundmasse zementiert. Eine Schichtung ist deswegen nur stellenweise und undeutlich zu erkennen.

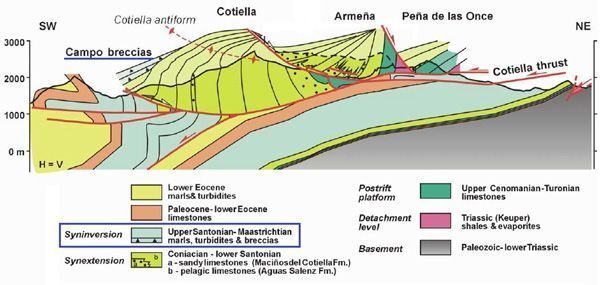

Diese Einheit repräsentiert eindrucksvoll synorogene Ablagerungen an steilen, verwerfungsbegrenzten Bergfüßen während der tektonischen Inversion der (ehemals extensional entstandenen) Schelfbecken im späten Santon (Abb. 5.6.2).

Anhand des Alters der Campo-Brekzie lässt sich der Zeitpunkt der tektonischen Inversion und somit ein kritischer Abschnitt der Entwicklungsgeschichte der Pyrenäen eindeutig bestimmen.

Nach etwa 15 bis 20 km erreichten wir, weiterhin der N-260 folgend, das Dorf Castejón de Sos. Von dort bogen wir nordwärts auf die Carretera de Liri ab und folgten ihr etwa 15 km Richtung Liri.

Abb. 5.6.2: Profilschnitt (SW-NE) durch die Cotiella-Überschiebungsdecke. Der Onlap der Campo-Brekzie im Süden ist klar zu erkennen.

Picture: López‑Mir et. al (2012).Stop 5.7: Triassische Rotsedimente

Maximilian Kunst

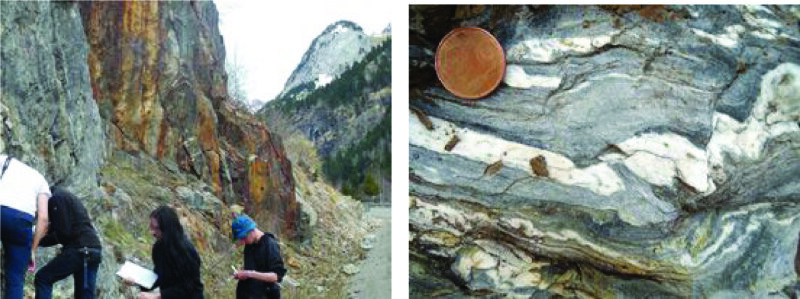

Rote Konglomerate, Sand- und Siltsteine sind an der Straße Castejon - Liri über mehrere 100 m Länge aufgeschlossen und auch an anderen Stellen prominent im Talkessel sichtbar. Die Tonsteine sind nur undeutlich laminiert, weil sie nahezu vollständig bioturbiert sind. Tonklasten-dominierte Konglomerate zeigen erosive Basen in die unterlagernden Silt- und Tonsteine und repräsentieren vermutlich fluviatile Rinnen. Die Schieferung ist deutlich ausgeprägt.

Die Lithofazies weist auf ein semiarides und oxidierendes Milieu hin, dessen Gesamtbild dem des mitteleuropäischen Keuper ähnelt.

Abb. 5.7.1: Triasssische Rotsedimente entlang der Straße Castejon - Liri. Links Straßenaufschluss. Die auf den ersten Blick homogenen, glimmerführenden und schwach metamorph überprägten Tons- und Siltsteine zeigen bei Nahbetrachtung eine erhebliche texturelle Vielfalt. Rechts: Nahaufnahme der Schichtfläche eines Tonklastenkonglomerats mit Bioturbationsspuren.

Image: C. HeubeckStop 5.8: Evaporitbrekzien nahe Liri

Das Dorf Liri steht auf einer tektonisch und stratigraphisch komplexen Abfolge von triassischen tonigen Evaporitbrekzien, die mit paläozoischen Metasedimenten tektonisch verschuppt sind. In einer Straßenbeuge nahe eines ausgeschilderten Wasserfalls unterhalb Liris stehen Blöcke einer tonführenden, sedimentär aufgearbeiteten Kollapsbrekzie an. Dies ist ein komplexes Sedimentgestein. Wahrscheinlich wurden hier Gips- und Karbonatgesteine teilweise angelöst, erodiert und während eines kurzen, hochenergetischen Transports in Schlammfluten in einer tonigen Matrix vermengt. Ähnliche Gesteine ähnlichen Alters findet man in alpinen Riftbecken (Oberengadin, Wallis).

Abb. 5.8.1: Triassische Gips-Tonbrekzie bei Liri

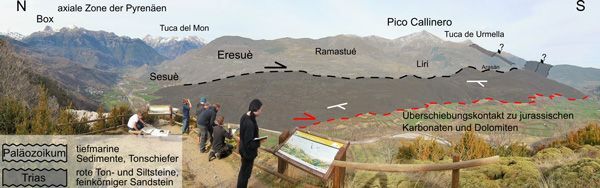

Image: C. HeubeckStop 5.9. Paläozoische Metasedimente unmittelbar südlich des Pyrenäenhauptkamms, Valle de Benasque

Jenseits der Banos de Benasque führt die Straße eigentlich in ein Kar unterhalb des Pyrenäenhauptkamms, endete jedoch schon bald nach der Abzweigung zum Hospital de Benasque in einer Schneewehe. Dort stehen paläozoische Metasedimente an, die eindrucksvoll vom cm- bis km-Maßstab unter grünschieferfaziellen Bedingungen komplex duktil verformt, von Plutonen intrudiert und von hydrothermalen Gängen durchschlagen werden; diese Gesteine gehören zur axialen Zone (Zentraleinheit) der Pyrenäen.

Von den bisherigen Strapazen des Tages erholten wir uns an den Banos de Benasque, einer gut ausgestatteten Berghütte im oberen Tal der Benasque. Diese ist pittoresk in einer alpinen, glazial überformten alpinen Wiesenlandschaft gelegen.

Einige schön polierte roches moutonnees nahe des Wirtschaftsgebäudes erschließen paläozoische, nur leicht metamorph überprägte low-viscosity debris flows und feinkörnige Turbidite eines submarinen Hanges.

Abb. 5.9: In der Zentralzone der Pyrenäen. Links: Deformierte Leukosome in einem Kalksilikatschiefer im Valle de Benasque. Rechts: Kontaktmetamorphe Aureole eines dioritischen Intrusivköpers in mergelige paläozoische Metasedimente. Die resultierenden Hornfelse, Kalksilikatschiefer und Greise führen Granat und Pyrit; letzterer verwittert im Aufschluss zu braunrotem Goethit und Limonit.

Image: C. HeubeckAbb. 5.10.1: Geologische Lage des Panorama-Aussichtspunktes bei Chia. Der rot umrandete Bereich (oben rechts) markiert in etwa den Bildausschnitt von Abb. 5.10.2. (Ausschnitt der geologischen Karte des Cotiella Thrust Sheets, 1:25.000, Fernández et al., 2004).

Picture: Fernández et al., 2004Stop 5.10: Panorama bei Chia

Paul Fugmann

Nahe Castejon führt eine geteerte Ortsverbindungsstraße von der A-139 bergauf zum malerisch gelegenen Chia, jenseits dessen (Ausschilderung beachten) ein Miradoreinen prächtigen Ausblick auf den Übergangsbereich von der präkambrisch-paläozoischen axialen Zone der Pyrenäen zu der mesozoisch-eozänen Stratigraphie der Südpyrenäenzone bietet.

Die axiale Zone besteht aus variszisch überprägten hemi- und vollpelagischen Sedimenten, die weiter im Norden von spätorogenen Granitoiden intrudiert sind. Diese sind auf permo-triassische "redbed"-Sedimente und Evaporite (siehe Stop 5.7, 5.8) überschoben, welche wiederum auf die südlich angrenzenden mesozoischen Sedimentabfolgen im Zuge der spätkretazischen Orogenese als Decken- und Duplexsysteme überschoben wurden. Krusteneinengungen in der axialen Zone führten zur Ausprägung von (teils reaktivierten) Bruchzonen und zu einer sattelförmigen Aufwölbung eines antiformen Deckenstapels (Lopez-Mir et al., 2012; Mir, 2013; Vergés, 2002).

Die axiale Zone besteht aus variszisch überprägten hemi- und vollpelagischen Sedimenten, die weiter im Norden von spätorogenen Granitoiden intrudiert sind. Diese sind auf permo-triassische "redbed"-Sedimente und Evaporite (siehe Stop 5.7, 5.8) überschoben, welche wiederum auf die südlich angrenzenden mesozoischen Sedimentabfolgen im Zuge der spätkretazischen Orogenese als Decken- und Duplexsysteme überschoben wurden. Krusteneinengungen in der axialen Zone führten zur Ausprägung von (teils reaktivierten) Bruchzonen und zu einer sattelförmigen Aufwölbung eines antiformen Deckenstapels (

Image: Lopez-Mir et al., 2012; Mir, 2013; Vergés, 2002Literatur, Tag 5

Lopez-Mir, B., Muñoz, J. a, García, J., 2012. Tectono-Sedimentary Evolution of the Cotiella Salt Basins (South-Central Pyrenees of Spain)*. AAPG ppt 30238, 1-22.

Lopez‑Mir B., Muñoz J. A., Garcia‑Senz J., 2014. Extensional salt tectonics in the partially inverted Cotiella post‑rift basin (south‑central Pyrenees): structure and evolution. Int J Earth Sci (Geol. Rundsch.) 104:419-434, doi: 10.1007/s00531-014-1091-9. Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Mir, B.L., 2013. Extensional salt tectonics in the Cotiella post-rift basin (south-central Pyrenees): 3D structure and evolution.

Roberti K., 2008. Revisiting the past, Leiden back in the Pyrenees - LGV 75th anniversary Pyrennes Field Trip, June 11-17, 2008. Planetaterra; IGC (Institut Geologic de Catalunya).

Vergés, J. et al., 2002. The Pyrenean orogen: pre-, syn- and postcollisional evolution, Reconstruction of the evolution of the Alpine-Himalayan Orogen. Journal of the Virtual Explorer.

Zurück zur Übersicht